Besser! Anders! Weniger?

Um die Klimaziele des Landes Baden-Württemberg zu erreichen, muss der Endenergieverbrauch um 35 Prozent gegenüber 2019 sinken. Effizienzgewinne aus der Elektrifizierung von Mobilität und Teilen der Wärmeversorgung sowie durch die Sanierung von Gebäuden führen zu einer Reduktion des Energieverbrauchs. Diese Einsparungen werden aber voraussichtlich nicht ausreichen, um die Reduktionsziele zu erreichen. Gründe hierfür sind eine eingeschränkte technische Verfügbarkeit, der Fachkräftemangel und eine vielfach herausfordernde Haushaltslage. Auch Reboundeffekte, wie sie aus der Automobilindustrie bekannt sind, haben Auswirkungen: Hier stieg zwar zuletzt die Effizienz der Motoren, durch die steigende Beliebtheit großer Fahrzeuge stagniert der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch jedoch. Erst Suffizienz macht Effizienzmaßnahmen und den Ausbau erneuerbarer Energien richtungssicher hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Daher gilt: Sufficiency first, efficiency second!

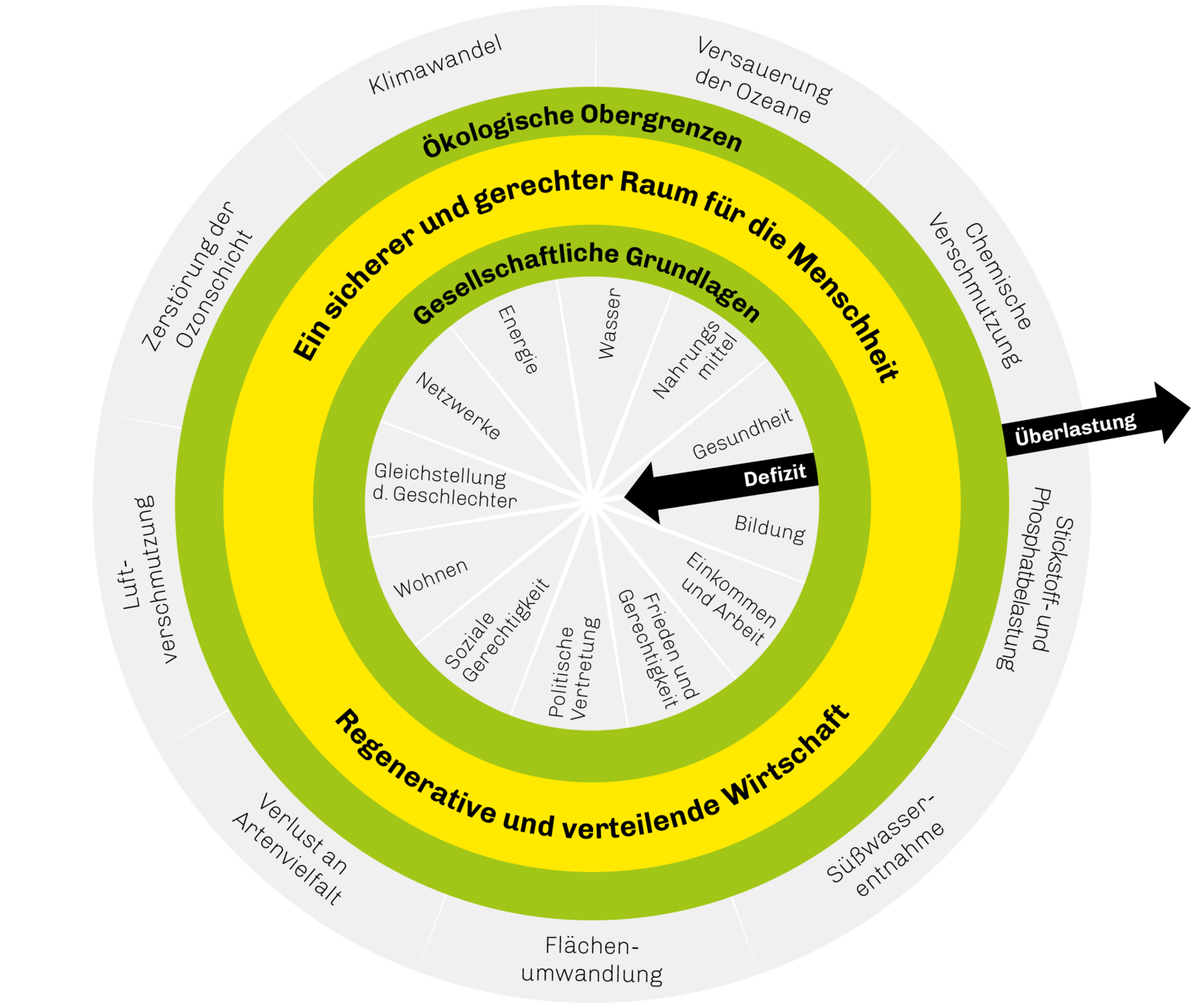

Suffizienz heißt dabei, das richtige Maß zwischen Mangel an Bedürfnisbefriedigung und Übermaß an Ressourcennutzung zu finden. So sollen weder die Grundlagen unserer Gesellschaft gefährdet noch die ökologischen Grenzen des Planeten überschritten werden. Gute Suffizienzpolitik gewährleistet also die Möglichkeit, im Alltag auf Dinge zu verzichten, die schädlich (für das Klima) sind.

FAQ's

-

Wie unterscheidet sich Suffizienz von Effizienz und Konsistenz?

Suffizienzansätze streben eine absolute Verminderung der schädlichen Umweltauswirkungen des Rohstoff- und Energieeinsatzes durch gezielte Reduktion der Nutzung bestimmter Güter und Dienstleistungen an. Suffizienz betrifft sowohl die Produktions- als auch die Konsumseite und beinhaltet eine Veränderung individueller und gesellschaftlicher Verhaltensweisen. Es lassen sich vier unterschiedliche Verbrauchsänderungen identifizieren, die unter Suffizienz zusammengefasst werden können: absolute Reduktionen (z. B. Verkleinerung der Wohnfläche), Verlagerungen (z. B. Bahnreisen statt Inlandsflüge), längere Nutzungsdauern (z. B. Smartphone reparieren statt Neukauf) und gemeinsame Nutzung (z. B. Carsharing). Neben Verhaltensänderungen umfasst Suffizienz auch Veränderungen auf der Angebotsseite, zum Beispiel indem langlebigere Produkte hergestellt und mehr Reparaturdienstleistungen angeboten werden. Eine wichtige Rolle spielt hierbei, Rahmenbedingungen zu schaffen, die zu mehr suffizienzorientierten Angeboten und Verhaltensweisen führen. Hier kann auch die Kommune tätig werden.

Effizienzansätze zielen darauf ab, bestimmte Güter und Dienstleistungen mit weniger Rohstoffen oder Energie her- bzw. bereitzustellen. Sie beinhalten überwiegend technische und organisatorische Prozessverbesserungen, die geringeren Verbrauch (Input) je Leistung (Output) erfordern.

Konsistenzansätze sind darauf gerichtet, bestimmte Güter oder Dienstleistungen mit weniger umweltschädlichen Mitteln her- bzw. bereitzustellen. Sie umfassen die Substitution eingesetzter Rohstoffe und Energieträger durch Alternativen mit geringeren negativen Umweltauswirkungen - also insbesondere die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger.

-

Warum erreichen wir unsere Klimaschutzziele nur mit Suffizienz?

Im Forschungsbericht "Sektorziele 2030 und klimaneutrales Baden-Württemberg 2040" aus dem Jahr 2022 rechnen Forscherinnen und Forscher vor, dass der Endenergieverbrauch in BW im Zielszenario bis zum Jahr 2040 um rund ein Drittel gegenüber dem Jahr 2019 sinken muss. Nur wenn das gelingt, kann der Zubau erneuerbarer Energien den verbleibenden Energiebedarf klimafreundlich decken. Effizienzgewinne aus der Elektrifizierung (z. B. der Mobilität) und Gebäudesanierung werden einen Teil zu der Reduktion beitragen. Mit Blick auf die schleppende Entwicklung bei Elektromobilität, Sanierungsquoten und Wärmepumpeninstallationen darf aber bezweifelt werden, dass dieser eher technische Ansatz allein ausreichend sein wird, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Gegen einen nur auf Effizienzgewinne setzenden Ansatz spricht außerdem das Phänomen der sogenannten Reboundeffekte. In der Geschichte gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie Effizienzgewinne zu keiner absoluten Reduktion von Stoff- oder Energieeinsatz geführt haben. Wir kennen dieses Phänomen insbesondere aus der Automobilindustrie, wo die Motoren effizienter und die Autos größer wurden, und der Wohnungswirtschaft, wo Gebäudehüllen weniger Wärme an die Umgebung verlieren und gleichzeitig die Wohnfläche pro Kopf immer weiter steigt.

Ein weiteres Indiz für die Notwendigkeit von Suffizienzmaßnahmen ist die Beobachtung, dass es in Deutschland zwar gelungen ist, das Wirtschaftswachstum teilweise von den Treibhausgasemissionen zu entkoppeln. Schreibt man den bisherigen Trend in die Zukunft fort, wird deutlich, dass eine vollständige Entkopplung (sofern sie sich überhaupt einstellt) erst weit nach dem Verfehlen der Klimaschutzziele erfolgt.

Es wäre somit fahrlässig, Suffizienzansätze angesichts dieser Beobachtungen außen vor zu lassen.

-

In welchen Bereichen lassen sich mit Suffizienz Treibhausgasemissionen einsparen?

Suffizienzmaßnahmen können in allen Bereichen greifen, die den Treibhausgasfußabdruck eines Menschen ausmachen. Die größten Potenziale bestehen in Deutschland beim Wohnen, der Mobilität, der Ernährung und dem Konsumverhalten.

Suffizienz wird dabei oft als rein individuelle Lebensstilfrage diskutiert. Suffizienz sollte jedoch vorrangig als kollektive Herausforderung verstanden werden. Umweltrelevantes Verhalten entsteht in sozialen Zusammenhängen und ist strukturell eingebunden. Rahmenbedingungen können so verändert werden, dass sie sparsames Handeln erleichtern und nicht – wie derzeit oft – erschweren. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Fehlen oder Vorhandensein von guter Fahrradinfrastruktur. Menschen in Kopenhagen verzichten z. B. nicht häufiger auf das Auto und fahren so viel Fahrrad, weil sie viel umweltbewusster sind als andere, sondern weil man mit dem Rad besser durch die Stadt kommt.

Suffizientere Produktions- und Konsumformen können sich nur dann etablieren, wenn Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft zusammenwirken. Die Betonung gemeinsamer Verantwortung entschärft auch den kulturellen Konflikt um die gesellschaftliche Bewertung verschiedener Lebensstile, der bei Diskussionen über nachhaltigen Konsum mitschwingt: So wird teilweise der Vorwurf erhoben, ein „grünes“ Milieu versuche, anderen gesellschaftlichen Gruppen bestimmte Lebensweisen aufzudrängen. Ein Gegeneinanderstellen oder Abwerten von Lebensstilen wäre in der Tat kontraproduktiv. Andererseits dürfen die ökologischen Folgen von Entscheidungen nicht ausgeblendet werden. Es gibt keinen moralischen Anspruch darauf, umweltschädliches Verhalten nur als Ausübung persönlicher Freiheitsrechte zu verstehen und negative Auswirkungen auf andere auszublenden. Insgesamt wird die persönliche Ökobilanz allerdings stärker vom Einkommen beeinflusst als vom Umweltbewusstsein.

-

Was sind die effektivsten Suffizienzmaßnahmen auf lokaler Ebene?

Aktive Bodenpolitik

Aktive Bodenpolitik ist nicht per se ein Instrument zur Einsparung von Ressourcen. Sie ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung dafür. Die Verfügbarkeit von und der Zugriff auf Flächen verleiht Kommunen Gestaltungs- und Handlungsmacht. Als Eigentümerinnen und Inhaberinnen der Planungshoheit können Kommunen darüber entscheiden, wie Flächen langfristig genutzt werden. Ob der Bodenvorrat für die Befriedigung ressourcenintensiver Lebensstile, etwa in Form von Einfamilienhausgebieten, oder für sozial und ökologisch nachhaltige Stadtentwicklungsmaßnahmen eingesetzt wird, ist letztlich eine Frage des politischen Willens und der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ohne Bodenvorrat indes lässt sich weder das eine noch das andere realisieren.

Autoarme Mobilität durch Umverteilung von Flächen

Wenn Städte den konsequenten Ausbau von ÖPNV-, Fahrrad- und Fußverkehrsinfrastruktur vorantreiben, kommt es häufig zu Konflikten um den begrenzten öffentlichen Raum, meist um Verkehrsflächen, die bislang dem Auto zugedacht sind. Da der Verkehrsraum, insbesondere in innerstädtischen Lagen, nicht mehr erweitert werden kann, um zusätzlich Platz für alternative Verkehre zu schaffen, stehen Kommunen vor der Aufgabe, den vorhandenen Raum neu zu verteilen. Oftmals werden Parkplätze oder Fahrspuren des Autoverkehrs zu Fahrradabstellanlagen, Radwegen oder Busspuren umgewidmet. Diese Umverteilung ist nicht nur nötig, um den Verkehrsmitteln des Umweltverbundes mehr Platz einzuräumen, sondern auch, um mehr Autofahrerinnen und -fahrer aus Gründen des Klimaschutzes und zur Steigerung der Lebensqualität in den Städten zum Umstieg zu bewegen. Zu einer erfolgreichen Förderung des ÖPNV-, Fahrrad-, und Fußverkehrs im Sinne einer Mobilitätswende gehören also immer auch Einschränkungen für den motorisierten Individualverkehr.

Genossenschaften, Cluster-Wohnen, Wohngemeinschaften und Co – Potentiale gemeinschaftlichen Wohnens

Ansätze gemeinschaftlichen Wohnens versuchen, die Inanspruchnahme von Flächen zu reduzieren und Lösungen für den Umgang mit dem Druck auf den Wohnungsmarkt anzubieten. Gemeinschaftliche Wohnprojekte – insbesondere generationsübergreifende – können es Älteren erleichtern, eine große Wohnung gegen eine kleinere, dem Bedarf angemessene zu tauschen und Familien den zeitweise größeren Raumbedarf zu erfüllen. Der Wohnort bleibt der gleiche, der Tausch oder die Umnutzung ist aufgrund sozialer Beziehungen einfacher. Auch finanziell ergeben sich Vorteile, da man nicht auf dem freien Wohnungsmarkt eine neue Wohnung finden muss. Gemeinschaftliche Wohnformen begünstigen darüber hinaus auch das Teilen und gemeinsame Nutzen von Gebrauchsgütern. Bei geteilten Küchen oder Waschkellern braucht es weniger Herde, Kühlschränke oder Waschmaschinen. In größeren Wohnprojekten gibt es gemeinschaftlich genutzte Wohn- und Wirtschaftsräume, Spielplätze, Gästewohnungen, Garten- und Terrassenanlagen, Werkstätten oder Saunen. Die gemeinsame Nutzung ermöglicht für die Einzelnen eine größere Vielfalt der Angebote und in der Gesamtheit häufig einen geringeren Ressourcenverbrauch, ohne auf eine Privatsphäre ganz verzichten zu müssen. Durch den Gemeinschaftsfokus wirken Wohnprojekte häufig nicht nur nach innen, sondern auch in die sie umgebenden Stadtquartiere. Einige Wohnprojekte öffnen Teile ihrer Räumlichkeiten auch für andere Menschen aus der Nachbarschaft, was eine lebendige Zivilgesellschaft stärkt und resiliente Quartiere entstehen lässt.

-

Gefährdet Suffizienz unseren Wohlstand?

Das heutige wachstumsbasierte Wirtschaftssystem stößt zunehmend an ökologische Grenzen, dabei ist es von einem funktionierenden Erdsystem abhängig. Das Erdsystem wiederum wird durch Rohstoffverbräuche (als Input für die Wirtschaft) sowie Umweltschäden, Emissionen und Abfälle (als Output der Wirtschaft) beeinflusst. Unstrittig ist, dass unendliches materielles Wachstum in einer endlichen Welt nicht möglich ist. Kontrovers diskutiert wird hingegen, in welchem Maße ökonomisches von materiellem Wachstum entkoppelt werden kann.

Das Wachstumsparadigma, sprich die Vision unbegrenzten Wirtschaftswachstums als Wohlstandsgarant, bildete sich seit der Mitte des 20. Jahrhunderts heraus. Infolge der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre wird Wirtschaftsleistung erstmals in Form des BIP gemessen. Das BIP bezeichnet den Marktwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres in einer Volkswirtschaft hergestellt werden. In den 1950er- und 1960er-Jahren entwickelte sich Wirtschaftswachstum zum übergeordneten politischen Ziel, sodass das BIP von einer rein statistischen Messgröße zu einem Indikator für gesellschaftliche Wohlfahrt wurde, was materiellen Wohlstand und subjektives Wohlergehen einschließt. Seither hat sich das Wachstumsparadigma weltweit etabliert.

Im wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs stehen sich insbesondere die konträren Positionen Green Growth und Degrowth gegenüber. Zentrale Kontroversen drehen sich um die Fragen, ob Wirtschaftswachstum hinreichend von Umweltschäden und vom Ressourcenverbrauch entkoppelt werden kann und inwieweit es eine Voraussetzung für gesellschaftliche Wohlfahrt darstellt. Andere Indikatoren berücksichtigen z. B. neben dem Einkommen zusätzlich Bildung und Lebenserwartung (Human Development Index) sowie die psychische Gesundheit und kulturelle Teilhabe (Gross National Happiness Index).

Vor diesem Hintergrund spricht sich der Sachverständigenrat für Umweltfragen für eine vorsorgende Wachstumsunabhängigkeit aus. Eine solche Vorsorgestrategie erkennt an, dass es an Belegen für eine hinreichende Entkopplung im globalen Maßstab bislang fehlt. Sie betont zudem, dass das BIP aus unterschiedlichen Gründen phasenweise stagnieren oder sogar sinken könnte, während wichtige Institutionen derzeit über Wirtschaftswachstum finanziert werden. Notwendig sind daher Lösungsoptionen, um wichtige gesellschaftliche Institutionen vorsorglich so zu transformieren, dass sie ihre Funktionen unabhängig(er) von der Wirtschaftsleistung erbringen können. Gleichzeitig ist Wachstum in sozialen und transformationsdienlichen Bereichen, wie erneuerbaren Energien, Gesundheit, Bildung oder sozialer Arbeit, weiterhin wünschenswert.

Ein zukunftsfähiges Verständnis von gesellschaftlicher Wohlfahrt darf diese nicht auf stetig wachsenden materiellen Konsum reduzieren. Nötig ist eine breite öffentliche Debatte darüber, was Wohlfahrt im Kern ausmacht.

-

Wie können Kommunen ihre Bürgerinnen und Bürger für Suffizienz gewinnen?

Eine Verringerung der Nutzung bestimmter umweltschädigender Güter und Praktiken würde von breiten Teilen der Gesellschaft – insbesondere wohlhabenden und konsumorientierten Gruppen – zweifellos auch als Verzicht empfunden werden. Verbrauchsminderungen können dabei sämtliche Lebensbereiche berühren, wie Freizeit, Arbeitsleben, Versorgung mit Gütern, Ernährung, Energienutzung sowie Mobilität und Wohnen. Das Maß, in dem politische Instrumente, die Suffizienz anregen oder fordern, als illegitime politische Bevormundung empfunden werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Hierzu zählt, ob der Schutz von Umwelt und Klima überhaupt als legitimes Ziel angesehen wird, ob die Maßnahmen passend ausgestaltet und als zielführend wahrgenommen werden oder ob die Lastenverteilung als gerecht eingeschätzt wird. Klimapolitik wird dann als ungerecht empfunden, wenn sie die soziale Sicherheit oder den materiellen Standard bedroht. Es besteht zudem die Gefahr, dass Kritiker Suffizienzmaßnahmen politisch instrumentalisieren, primär als Freiheitsbeschränkung darstellen und sich unter anderem auch deswegen erheblicher gesellschaftlicher Widerstand bildet. Dabei werden oft die gravierenden negativen Folgen des Nichthandelns ausgeblendet, wie ein weitreichender Klimawandel, fortschreitende Naturzerstörung und Umweltverschmutzung, die zulasten der biologischen Vielfalt und stabiler, gesundheitsfördernder Umweltbedingungen gehen. Diese Entwicklungen können zudem den Wohlstand gefährden sowie gesellschaftliche Kontroversen und soziale Konflikte verschärfen. Eine Beschränkung im Sinne von Suffizienz verlangt somit zwar nach weniger Konsum und birgt das Risiko gesellschaftlicher Widerstände, mindert dafür aber auch erhebliche Verluste, Kosten und mögliche Konflikte. Sie kann darüber hinaus sogar positive Effekte mit sich bringen.

Grundlegend für langfristiges Vertrauen in politische Entscheidungen ist eine offene Kommunikation, die sowohl positive Zugewinne als auch mögliche Verluste und Risiken benennt und Ängste der Bürgerschaft ernst nimmt. Dass hierbei auch Konflikte auftreten, ist Teil einer pluralistischen Gesellschaft. Damit auch konträre Positionen ausgetauscht und diskutiert werden, braucht es Plattformen und Formate, die eine sachorientierte, respektvolle Debatte ermöglichen. Eine stärkere und gut organisierte Bürgerbeteiligung erleichtert zum Beispiel, akzeptierte und geeignete Instrumente auszuwählen und einzuführen. Eine Studie zeigt, dass Bürgerräte in Deutschland die öffentliche Unterstützung für klimapolitische Maßnahmen steigern können. Eine weitere Auswertung zeigt zudem, dass Bürgerräte häufig Suffizienzmaßnahmen empfehlen, die innerhalb des Gremiums hohe Zustimmung erhalten.

Des Weiteren kommt Narrativen – also sinnstiftenden Erzählungen, die das Weltbild einer Gruppe bestimmen – eine elementare Bedeutung bei der Wissenskommunikation zu. Schon 2011 thematisierte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU), dass eine große Transformation nur gelingen wird, wenn veränderte Narrative, Leitbilder oder Metaerzählungen die Zukunft von Wirtschaft und Gesellschaft neu beschreiben und sogenannte Pioniere des Wandels, also Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen, die Transformation dezentral und „von unten“ durch Innovationen und nachhaltige Praktiken anstoßen. Solche Visionen reduzieren Komplexität, fördern Erwartungssicherheit und sind Grundlage der Kooperation zwischen verschiedenen Akteuren. Damit können sie gesellschaftliche Widerstände mindern und Bürgerinnen und Bürger motivieren, den kulturellen Wandel mitzugestalten. Suffizienznarrative können überzeugen, wenn sie mögliche Verluste und Einschränkungen thematisieren, aber auch gesamtgesellschaftliche Vorteile durch Umweltschutz und mehr soziale Gerechtigkeit („ein gutes Leben für alle“) einschließen. Auch persönliche Vorteile sind möglich, wie erhöhte Lebensqualität, positive Gesundheitseffekte, Entschleunigung, mehr Zeit für sich und soziale Interaktionen („Zeitwohlstand“), potenzielle finanzielle Einsparungen sowie höhere Unabhängigkeit und Energiesicherheit.

Publikationen (extern)

- Unterstützung von Suffizienzansätzen im Gebäudebereich (ifeu, 2023)

- Suffizienz als „Strategie des Genug“: Eine Einladung zur Diskussion (SRU, 2024)

- Wie wird weniger genug? Suffizienz als Strategie für eine nachhaltige Stadtentwicklung (Böcker et al., 2020)

- Genug Stadt Krisen. Impulse für eine suffizienzorientierte Stadtentwicklung und nachhaltige Bodenpolitik (Petersen et. al, 2023)

- How can municipalities support local sufficiency initiatives? (Wuppertal Institut, 2023)

- UMLANDSTADT umweltschonend – Nachhaltige Verflechtung von Wohnen, Arbeiten, Erholung und Mobilität (UBA, 2021)

- Perspektive 2030: Suffizienz in der Praxis (BUND, 2017)

- Suffizienzpolitik als Booster zum Erreichen der Klimaschutzziele (Wuppertal Institut, 2023)

- Planetare Gesundheit und nachhaltige Ernährung in Kommunen (ISOE 2024)

- Einfach anders wohnen (Fuhrhop, 2024)

- DIE SUPRASTADTTOOLBOX (SuPraStadt, 2024)

-

Ansprechpartner

Armin Bangert

-

Landesangebote

In unserer Förderdatenbank können Sie nach dem Thema "Suffizienz" filtern und erhalten einen Überblick über Unterstützungsangebote für Ihre Kommune.

-

Best Practice-Beispiele

Auf der Karte Klimaschutzland BW finden Sie besonders nachahmenswerte Beispiele aus der Welt des Klimaschutzes.

-

Infografik

Infografik "Suffizienz und nachhaltige Lebensstile" aus dem Infoplakat Kommunaler Klimaschutz

-

Erklärvideo

Das Erklärvideo "Weniger (Konsum) ist mehr" zeigt, wie Sie ihr Konsumverhalten Schritt für Schritt suffizienter gestalten können.

-

Jetzt Energie sparen

In Folge 12 unserer Serie "Jetzt Energie sparen" erklären wir die Vorteile einer kommunalen Suffizienzpolitik.

-

Suffizienz im Gebäudebereich

Themenseite "Nachhaltiger Wohnraum" von Zukunft Altbau