Wärmeplanung nach WPG

Die Novellierung des baden-württembergischen Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz (KlimaG BW) trat am 6. August 2025 in Kraft. Insbesondere die kommunale Wärmeplanung ist von damit einhergehenden Änderungen betroffen. Einen Überblick über die Anpassungen und die Neuerungen geben die folgenden vier Abschnitte.

-

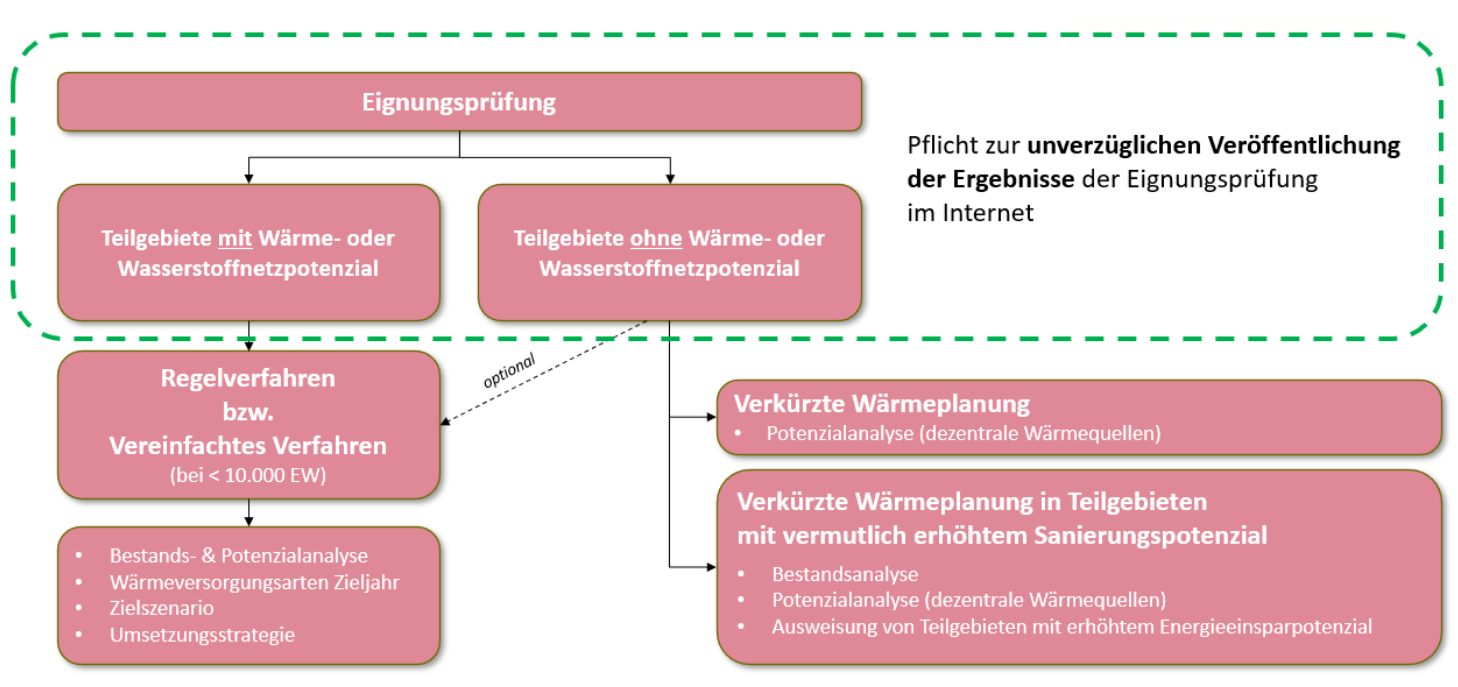

Eignungsprüfung & verkürzte Planung

Die Eignungsprüfung stellt eine neue, vorgeschaltete Planungsphase innerhalb der kommunalen Wärmeplanung (KWP) dar. Das zentrale Ziel dieser Phase ist die Reduzierung des Analyseaufwands und die Arbeitserleichterung für die Kommune. Die Eignungsprüfung erfolgt als erster Schritt der eigentlichen Wärmeplanung und ist noch vor der Durchführung der Bestandsanalyse anzusetzen.

Regelung und Definition

Die gesetzliche Grundlage für dieses Verfahren ist in § 14 WPG (Wärmeplanungsgesetz) festgelegt. Die Eignungsprüfung wird als eine Art „Grobsieben“ am Anfang der KWP definiert. Ihr zentrales Ziel ist die Identifikation jener Teilgebiete, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine leitungsgebundene Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein Wasserstoffnetz eignen.

Aufgrund dieser Fokussierung auf den Ausschluss leitungsgebundener Optionen direkt zu Beginn der Planung kann die Eignungsprüfung auch eher als eine „Nicht“-Eignungsprüfung verstanden werden. Das Ergebnis dieser Prüfung führt zur Einteilung in Teilgebiete mit oder ohne Wärme- oder Wasserstoffnetzpotenzial – diese Einteilung muss nach Abschluss im Internet veröffentlicht werden. Für Gebiete, die sich weder für ein Wärme- noch für ein Wasserstoffnetz eignen, kann die verkürzte Planung durchgeführt werden.

Die verkürzte Planung kann von allen Kommunen in Anspruch genommen werden. Sie bietet punktuell größere Erleichterungen für einzelne Teilgebiete, die sich weder durch die Versorgung durch ein Wärme- noch durch ein Wasserstoffnetz eignen.

Umfang der verkürzten Planung

1. Reguläre verkürzte Planung: In dieser Variante kann auf die Durchführung der Bestandsanalyse und des Zielszenarios verzichtet werden. Sie umfasst lediglich die Potenzialanalyse, wobei hierbei nur dezentrale Wärmequellen (vorrangig oberflächennahe Geothermie, Umgebungsluft und Grundwasser) berücksichtigt werden müssen. Die Potenzialanalyse von Freiflächen-Solarthermie und zentraler Wärmespeicher wird ebenfalls empfohlen, um diese für eine mögliche Nutzung in einem bestehenden oder zukünftig nahegelegenen Wärmenetz zu ermitteln.

2. Verkürzte Planung bei erhöhtem Sanierungspotenzial: Dies gilt für Teilgebiete, in denen ein erhöhtes Energieeinsparpotenzial vermutet wird. Diese Planung beinhaltet:

- Die Bestandsanalyse

- Die Potenzialanalyse (fokussiert auf dezentrale Wärmequellen)

- Die Ausweisung von Teilgebieten mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial

Weitere Informationen:

-

Vereinfachtes Verfahren

Das vereinfachte Verfahren kann von Kommunen in Baden-Württemberg in Anspruch genommen werden, in denen zum 1. Januar 2024 weniger als 10.000 Einwohner gemeldet gewesen sind. Die gesetzliche Grundlage für diese Regelung bildet § 4 Absatz 3 des Wärmeplanungsgesetzes (WPG), der den Bundesländern eine entsprechende Ausgestaltung ermöglicht. In Baden-Württemberg ist die nähere Ausgestaltung des vereinfachten Verfahrens in § 27 d des KlimaG BW festgeschrieben.

Vereinfachungen in Baden-Württemberg

Die Ausgestaltung in Baden-Württemberg sieht verschiedene Erleichterungen vor, die den Aufwand für kleine Kommunen reduzieren können:

1. Reduzierter Beteiligtenkreis

Der Kreis der nach § 7 WPG zu Beteiligenden kann reduziert werden. Allerdings muss den zwingend zu beteiligenden Akteuren (wie Betreibern von Energieversorgungs- und Wärmenetzen) mindestens Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

2. Ausschluss der Option Wasserstoffnetz

Es besteht die Option, ein Wasserstoffnetz auszuschließen. Dies ist in Ergänzung zur Eignungsprüfung nach § 14 WPG für Teilgebiete möglich, wenn für dieses Teilgebiet ein Plan (wie z. B. Transformationspläne, Machbarkeitsstudien oder Wärmenetzausbau- und -dekarbonisierungsfahrpläne (WADF)) vorliegt oder in Erstellung ist, und die Versorgung über ein Wärmenetz deshalb wahrscheinlich erscheint.

3. Vereinfachungen für die Anwendung der Anlage 2 WPG

Bestands- & Potenzialanalyse

- Endenergieverbrauch & Treibhausgasemissionen müssen nur nach Energieträgern und nicht nach Endenergiesektoren ausgewiesen werden

- Verzicht auf die Darstellung des überwiegenden Gebäudetyps in Form einer baublockbezogenen Darstellung

Verzicht auf die die Darstellung der abgeschätzten Potenziale zur Energieeinsparung durch Wärmebedarfsreduktion in industriellen und gewerblichen Prozessen

Zielszenario

- Angabe der Indikatoren aus Abschnitt III Satz nur für die Jahre 2030 und 2040

- Der jährliche Endenergieverbrauch der gesamten Wärmeversorgung muss nur nach Energieträgern und nicht nach Endenergiesektoren ausgewiesen werden

- Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete nur für das Jahr 2030

- Darstellung der Wärmeversorgungsarten für das Zieljahr ohne Wahrscheinlichkeiten für die Eignung

Vereinfachtes Verfahren vs. Verkürzte Planung

Vereinfachtes Verfahren Verkürzte Planung Nur für Kommunen mit < 10.000 EW Für alle Kommunen möglich Ausgestaltung durch das Land BW im KlimaG BW Verkürzungen werden im WPG geregelt Vereinfachungen sind u.a.:

- Reduzierter Beteiligtenkreis

- Ausschluss Option Wasserstoffnetz

- Einzelne Vereinfachungen für Anlage 2 im WPG (Darstellungen im Wärmeplan)

Verkürzungen sind u.a.:

- Ggf. Verzicht auf Bestandsanalyse & Zielszenario

- Verkürzte Potenzialanalyse (nur dezentrale Wärmequellen)

→ Bietet einzelne, kleinere Erleichterungen im gesamten Gemeindegebiet → Punktuell größere Erleichterungen für einzelne Teilgebiete in der Gemeinde Es ist wichtig zu beachten, dass das vereinfachte Verfahren und die verkürzte Wärmeplanung unterschiedliche Instrumente sind, die jedoch kombiniert genutzt werden können.

Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern können sowohl das vereinfachte Verfahren nutzen, um im gesamten Gemeindegebiet Erleichterungen zu erzielen, als auch die verkürzte Planung in Anspruch nehmen, um den Aufwand in Teilgebieten ohne Wärme- oder Wasserstoffnetzpotenzial zu reduzieren.

Weitere Informationen:

-

Datenaggregation

Das WPG stellt erweiterte datenschutzrechtliche Anforderungen an die Erhebung von Verbrauchs- oder Anlagendaten. Der zentrale Grundsatz dabei ist, dass der Personenbezug – also alle Informationen, die sich auf natürliche Person beziehen – in den erhobenen Daten nicht mehr erkennbar sein darf.

Um diese Vorgaben einzuhalten und den Personenbezug auszuschließen, ist die Datenaggregation das notwendige Werkzeug zur Anonymisierung. Durch das Zusammenführen der Daten mehrerer Personen ist nach der Aggregation nicht mehr klar erkennbar, wer wie viel Gas verbraucht hat oder welche Heizleistung installiert ist – nur der Gruppenwert ist erkennbar.

Anforderungen zur Datenerhebung

Die Anforderungen zum Schutz der personenbezogenen Daten und die Aggregationspflichten werden in der Anlage 1 WPG definiert:

Für leitungsgebundene Gas- und Wärmeversorgungen sieht die Regelung vor, dass bei Mehrfamilienhäusern eine adressbezogene Erhebung erfolgen darf. Bei Einfamilienhäusern hingegen ist die Aggregation zwingend erforderlich: Die Daten dürfen nur zusammengefasst über mindestens fünf Hausnummern und gemittelt über die letzten drei Jahre erhoben werden. Dadurch soll der Personenbezug der Verbrauchsdaten vermieden und der Datenschutz sichergestellt werden.

Ähnliche Vorgaben gelten auch für dezentrale Wärmeerzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik (Kehrbuchdaten). Hier dürfen bei Mehrfamilienhäusern adressbezogene Informationen zu Art des Wärmeerzeugers, dem verwendeten Energieträger und der thermischen Leistung des Wärmeerzeugers verwendet werden. Für Einfamilienhäuser müssen diese Daten jedoch aggregiert über mindestens drei Hausnummern bereitgestellt werden.

Praktische Umsetzung

In der praktischen Umsetzung gestaltet sich die Unterscheidung zwischen Ein- und Mehrfamilienhäusern allein anhand von Verbrauchsdaten oft als schwierig. Lediglich aus den vorliegenden Daten (Verbrauchsdaten oder Kehrbuchauszüge), kann nicht abgeleitet werden, ob es sich um ein Einfamilienhaus handelt oder nicht. Um hier Klarheit zu schaffen, hat die Facharbeitsgruppe Aggregation (FAGA) des Kompetenzzentrums Wärmewende Halle (KWW) Schwellenwerte zur Abgrenzung definiert:

- Gas- und Wärmenetzbetreiber können davon ausgehen, dass es sich bei Gebäuden mit einem jährlichen Gas- oder Wärmeverbrauch unter 50.000 kWh um Einfamilienhäuser handelt. Nur in diesen Fällen ist die Aggregation der Daten erforderlich.

- Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerinnen und Bezirksschornsteinfeger dürfen dann von einem Einfamilienhaus ausgehen, wenn die dort installierte Feuerungsanlage eine thermische Leistung von weniger als 35 kW aufweist.

Weitere Praxistipps für die Erhebung von Daten:

Höchstwert der Aggregation: Um zu verhindern, dass Daten ganzer Straßenzüge (z. B. 200 Hausnummern) in einem einzigen Wert zusammengefasst werden, wird empfohlen, von den Auskunftspflichtigen einen Höchstwert der Aggregation (z. B. maximal neun Häuser) zu fordern.

Transparenz: Die FAGA empfiehlt dringend, dass die Kommune eine Dokumentation zur Aggregationslogik und den getroffenen Annahmen mitsendet, um die Nachvollziehbarkeit für den beauftragen Dienstleister zu gewährleisten.

Unterstützungstool: Das KWW stellte auf Basis der FAGA-Ergebnisse ein anwendungsfreundliches Excel-Tool zur automatisierten Datenaggregation der Gas- und Wärmeverbrauchsdaten bereit, das Netzbetreiber bei der WPG-konformen Datenaggregation unterstützt.

Weitere Informationen

-

Konnexitätszahlungen

Das Wärmeplanungsgesetz des Bundes gibt Gemeinden vor, bis wann sie ihre Wärmepläne erstellt haben müssen. Danach sind die Gemeinden verpflichtet ihre Pläne spätestens alle fünf Jahre fortschreiben, also zu überprüfen und bei Bedarf zu überarbeiten und zu aktualisieren. Durch diese Verpflichtungen entstehen ihnen Kosten: Extern etwa für die Beauftragung von Dienstleistern und intern zum Beispiel für die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern. Im Rahmen des Konnexitätsgrundsatzes leistet das Land dafür einen finanziellen Ausgleich nach Vorgaben des § 34a KlimaG BW.

Ermittlung der Konnexitätszahlungen

Die Konnexitätszahlungen sind für die Jahre 2025 – 2030 festgesetzt. Sie unterteilen sich in einen jährlichen Pauschalbetrag und einen ebenfalls jährlichen einwohnerbezogenen Anteil:

Große Kreisstädte und Stadtkreise Gemeinden ≥ 10.000 EW (wenn sie nicht Große Kreisstadt oder Stadtkreis sind) Gemeinden ≤ 10.000 EW 2025 - 2028 jährl. pauschale Zuweisung 5.000 € 14.000 € 10.000 € Einwohnerbezogener Anteil (jährlich) 0,09 €/EW 0,22 €/EW 0,22 €/EW 2029 - 2030 jährl. pauschale Zuweisung 5.000 € 5.000 € 3.000 € Einwohnerbezogener Anteil (jährlich) 0,09 €/EW 0,09 €/EW 0,09 €/EW Die großen Kreisstädte und Stadtkreise waren bereits nach altem KlimaG BW dazu verpflichtet ihre Wärmeplanung bis Ende 2023 vorzulegen. Deshalb erhalten sie geringere Konnexitätszahlungen als die Gemeinden, die diese Aufgabe noch vor sich haben.

Auszahlung

Die Festsetzung und Auszahlung der Konnexitätszahlungen erfolgt durch das zuständige Regierungspräsidium. Hierfür ist kein Antrag erforderlich. Allerdings benötigen die Regierungspräsidien die gemeindlichen Kontoangaben (IBAN und Verwendungszweck). Alle Gemeinden sollen diese dem jeweils zuständigen Regierungspräsidium und der dortigen Stabstelle für Energiewende, Windenergie und Klimaschutz (STEWK) zeitnah zur Verfügung stellen.

Da es sich um gesetzlich festgelegte pauschale Zuweisungen handelt und nicht um Fördermittel, müssen die Gemeinden dem Land oder den Regierungspräsidien keine Schlussabrechnung vornehmen und keine Verwendungsnachweise vorlegen.

Freiwillige Wärmeplanung

Gemeinden, die bereits eine freiwillige Wärmeplanung nach den bisherigen landesrechtlichen Regelungen erstellt haben und dafür auch Fördermittel ausbezahlt bekommen haben, haben keinen Anspruch auf Konnexitätszahlungen für die Jahre 2025 – 2028. In den Jahren 2029 und 2030 erhalten sie allerdings die Mittel für die Fortschreibung ihres Wärmeplans.

Weitere Informationen

Aufzeichnung der Veranstaltung „Wärmewende am Mittag – Konnexitätszahlungen“

-

Kontakt

Bei Fragen rund um die kommunale Wärmeplanung hilft Ihnen Dorothea Riecken gerne weiter.